黑格尔说:“人类从历史中吸取的唯一教训,就是人类不会从历史中吸取教训”!

库防,作为库守科技服务(上海)有限公司的旗下品牌,是“统一大市场”及“内循环经济”的践行者,更是国内应急救灾及民生物资综合服务领域的引领者和先行者,致力于为政府部门、社会组织、家庭及个人提供应急物资全链条服务及民生物资解决方案。我们集成自然灾害监测分析、灾情智能算力技术、设备技术创新、应急救灾物资设备供应、物资仓储管理、物资调度管理以及物资设备循环再利用的综合服务,依托集聚救灾产业链、粮油农产业链、物流仓储供应链、自身系统设计集成等优势资源,打造库防的新质生产力实践模式,全力服务各类群体,满足不同客户群体的高、中、初级需求。

库防愿景:实时观察国内外“已发生”和“在发生”的各类应急防范关联事件,纵向解读过去历史上的应急防范故事,分享研究成果及经验,让更多未曾谋面的人尽量少走弯路。

南方地区人口密度高、珠三角地区因连日持续的创纪录降雨,使当地一些城市遭受洪灾,引发对该地区能否抵御极端天气诱发的更大降雨及洪灾的担忧。以及居民对于各类灾害如何应对,提高防范意识和应对灾害技能成为当下讨论的一个重点。

据官方媒体报道,自四月中旬以来,广东一直遭受超强、持续及广泛的降雨,伴随强大的风暴,令该地区每年五六月份的洪灾季节提早到来。有400万人口的清远市损失惨重。当地居民描述强降雨造成河水外溢,洪水涨到许多房屋的二层,尤其是农田被淹没,水稻、土豆等农作物被毁掉。在清远的许多地区,救援人员面对高到脖子的洪水帮助撤离居民,许多居民被迫待在房屋的高层,等待洪水退去,一些人用船为他们运送食物。

曾被喻为“世界工厂车间”的广东省易于遭受夏季洪灾。2022年6月,广东遭受了60多年来的最强降雨,破坏性的洪水严重冲击了广东省的抗洪能力。数以十万计的民众被迫转移和撤离。报道说,清远的一位居民表示,2022年前,很少有像现在这样的强降雨,洪水也不会涨到这么高。

报道说,科学家表示,由于气候变化,由天气诱发的灾难变得越来越剧烈和不可预测,创纪录的降雨和严重的干旱不时地发生,有时是同时发生。今年4月广东许多地区的降雨记录都被打破,广州以北和以西的韶关、肇庆和江门等城市都半淹在洪水中。

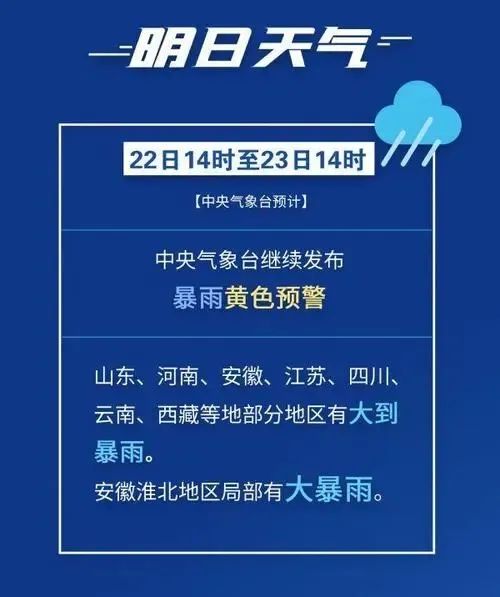

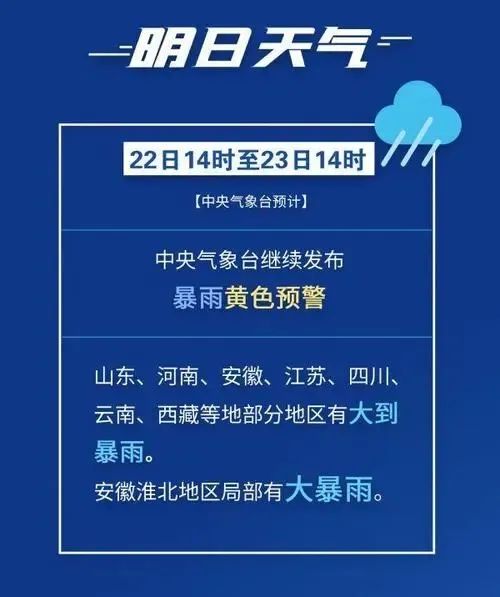

官方媒体消息,广东全省共有24条河流、38个水文站超过警戒水位。中国气象、水文部门预测,江南、华南强降雨仍将继续,西江中下游主要河段及其支流柳江、桂江、贺江以及北江主要河段和部分支流将继续上涨,北江可能发生特大洪水,接近百年一遇。

进入2024年,气候反常所带来各种灾害现象,日趋常态化。在气象档案记录中,华南地区的洪水灾害一般发生在6月份左右,今年提前近2个月。是时候有所警惕。

一、面对洪灾,政府如何应对?

如何应对洪水灾害,如何保障群众安全和经济生产不受影响。中国东部沿海及沿江省份拥有丰富的抗洪经验,对付洪水灾害具有丰富的“人海战”经验。各级部门响应国家要求在城市设立应急救灾中心,并设置应急管理指挥中心,网格化、视频检测动态化管理,发生重大险情,子弟兵携带冲锋艇、橡皮艇营救被困群众。但是在自然面前,当前政府职能部门也只能做到气象部门监测、预测;应急部门随时调度救援;安置受灾群众进入安全地带暂住若干天待洪水退去。灾后统计受灾损失,发放救灾物资等,灾后帮助恢复生产等措施。

洪水灾后,能不能做到精准监测呢?从当前的气象监测手段和数据计算能力方面,已经能达。但是长时期的降水规模和数量的物理数值是能计算,但是降水到某些地区后,当地的蓄洪、泄洪等有一定的变化性,河道和排水道在现实中是否能够承受多少数值是未知数。

库防建议:气象监测、雨量计算、排水系统检测和检测、河道管网的物理功能官方有自己的数据。但是政府部门需要夯实基层居民的灾情认知,自救逃生技能传授、网格化传播应急知识。借鉴日本的应急救灾经验,如果一个村子有1000户村民,若每户能有1-2个人能够熟悉并熟练应急自救,反之每户要耗费数个救援人员,那如果一个村子都需要营救,那需要多少人力?

提高每户居民的应急技能,这样将节省大量的搜救人力,提高搜救效率,降低灾害风险人数等。日本在科普教育方面的工作扎入基层,相关机构会不定期随机抽调应急救灾知识。基层政府有必要减少各种不必要的“意识活动”,把真正的精力用在群众身上,教育引导群众,在灾情发生的时候能够腾出更多人力去救援更需要的人。

每次灾情发生,全国四面八方支援调拨非常让人感动。但是有人会问,地方政府的应急物资储备到底可有科学统筹?有没物资存储呢?以库防对多数地方的了解,多数应急物资体系仍然比较落后。缺乏专业的灾情前瞻性测算、灾情发生时的精准计算;灾情发生时的协调机制科学化、规范化等尚有大幅提升空间。应急物资的仓储寄存和使用未能合理化布局,合理化精准应用。社会化协作有所欠缺或协作质量较低等现状。

二、企业经营者,如何应对洪水灾害?

洪水来临,企业是继续生产还是暂时歇业。库防对企业经营者所提若干建议:提前要有灾害风险意识,要有灾情预防和准备工作,监测和预警、应急响应等方面的意识和行动。

要制定企业应对灾情的计划(未来各种灾情越来越多,需要有计划制定),对员工进行洪水安全知识和应急救援培训。对于关键设备和设施要位于高地或有足够的防水措施。重要的文件或数据备份可以考虑云存储等;厂区要有保险保障计划。(获取专业咨询服务可与库防机构了解)

关注气象信息和洪水预警系统,即使了解最新洪水风险资讯;及时与当地应急部门沟通,获取最新的灾害信息。在灾害发生后要立即执行响应计划,确保安全撤离;关闭所有电源、燃气、水阀等设施,防止进一步的损害。如有可能,将重要资产移至安全地带,使用沙袋防洪设施阻隔洪水。

灾后洪水退去,评估损失情况,制定恢复计划快速恢复经营生产;清理和消毒受污染的区域,修复受损的设施和设备;灾后与保险公司对接; 分析未来可能出现的灾害风险,制定长期的防灾策略,改善基础设施提高防灾防御能力。

三、作为居民和家庭如何预防洪水灾害?

作为居民和家庭,预防和准备是减少洪水灾害影响的关键。以下是一些有效的预防措施和行动计划:要了解风险,形成日常防灾风险意识;尤其是要制定家庭应急计划和准备应急物资;同时日常要做好家庭防护措施等。

了解风险和灾情资讯: 了解所在地区的洪水历史和潜在的洪水风险。及时关注当地的天气预报和洪水预警系统。同时也要关注各类社会资讯。也要及时关注官方信息,在洪水发生时,关注当地政府和应急管理部门的指示和建议。千万不要尝试穿越洪水,即使是看起来很浅的水面也可能有强大的水流。假若发生洪水灾情,立即离开低洼地区。如果住在低洼地带或洪水易发区,考虑暂时搬到高地或安全的地方。

制定应急计划: 制定一个家庭应急计划,包括逃生路线、集合地点和紧急联系方式;同时要让家庭成员了解计划,并进行演练。

准备应急物资:要常备各类应急物资,如食物、水、急救包(含绷带和消毒液、消炎药、针线包、医用手套、常用药等)、手电筒、干电池、便携式收音机、急救包、个人卫生用品、多功能工具、个人重要证件及卡等。这些物资装一个应急背包,随拿随走。如果条件允许家庭可备救生衣或简易充气橡皮艇,警示灯等工具。(可关注库防各类灾情预防应急包)

家庭防护措施:将贵重物品移至高处,或者使用防水包装材料进行保护;及时 清理排水沟和下水道,以防堵塞和洪水泛滥。如果可能,建造防洪墙或沙袋屏障来阻挡洪水。及时维护和修理房屋的破损部分,尤其是屋顶和窗户,以防止雨水渗透。检查和更换老旧的管道和电器,以防发生漏电。

通过采取这些预防措施,居民和家庭可以提高自己在洪水灾害中的安全性和适应能力。重要的是要始终保持警惕,随时准备应对可能发生的紧急情况。

三、库防正在做一件事——传播防灾科普行动

针对很多老人、小孩、年轻人在各类灾害发生后,因没有系统化接受专业知识,面对灾害手忙脚乱,继而耗费了自救同时也造成了次生灾害等社会悲剧,库防下定决心传播灾害防御自救知识行动。

1)青春绿盾行动(青少年防灾科普行动)

面向青少年学生群体,讲解如何预防各类自然灾害,如何逃生和自救。力争实现为50万青少年提供专业知识科普和实景演练。

2)邻里守望相助行动(社区课堂科普行动)

面向社区居民及老年人科普宣传各类灾害事件,讲述如何预防和应对知识,以及操作技能演练。力争实现为1000个社区提供服务。

3)960安全守护行动(老边少穷地区科普行动)

面向祖国960万平方公里的老边少穷地区留守人群提供专业防灾知识讲解,和自救逃生技能演练实操。力争实现为70个县及500个乡镇的辐射目标群体。

4)基层应急能力提升计划(乡村防灾共建计划)

面向各类灾害多发地区,输出专业技术和经验分享及指导,打造基层防灾应急网络及站点。

5)全民安全在线(大众科普计划)

面向其他群体利用互联网平台传播科学知识,讲述各类自然灾害的原理和自救知识和措施。

欢迎社会有志青年加入我们团队!

欢迎各级政府职能部门对接洽谈!

结语

库防,作为库守科技服务(上海)有限公司的旗下品牌,是“统一大市场”及“内循环经济”的践行者,更是国内应急救灾及民生物资综合服务领域的引领者和先行者。

急救灾全链条服务方面,库防通过专业、高效的救灾物资调运急送工作,确保在各类自然灾害发生时,能够迅速、准确地提供所需的物资和设备,从而保障人民群众的生命财产安全。在防灾物资设备的循环再利用方面,也同样具备卓越的竞争力。

民生物资全方位保障方面,库防长期储备粮食、油、糖、盐、肉、种子、农药化肥等十大类物资,随时准备为机构和个人提供供应、配送等全方位、全流程服务

城市居民灾害自救方面,库防结合可能发生的灾害风险监测情况,为市民精心设计了多种灾害预防应对套餐服务,涵盖了常用的救灾设备、创新的邻里共享模式、家庭食品物资常备套餐和部分粮食的临期更新服务。

目前,库防主要立足上海(辐射长三角地区)和广州(辐射珠三角地区),后续将根据市场情况陆续开拓武汉、成都、西安、北京、沈阳、济南等区域中心城市,设立区域物资仓库体系,逐步下沉到省会城市及地级行政区。